東京都の「創業助成事業」は、オフィスの賃借料や人件費などの費用について、最大400万円が助成される制度です。しかし、その採択率はおよそ20%以下と低く、事前準備や入念な対策が求められます。この記事では、東京都の創業助成事業の採択率が低い理由や、採択されるポイントを解説します。申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

東京で創業をお考えの方は、ぜひ小谷野税理士法人までご相談ください。

目次

東京都の創業助成事業(創業助成金)とは

「創業助成事業」とは、東京都で創業する人を対象に必要経費の一部を助成する制度で、創業助成金とも呼ばれます。ここでは、東京都の創業助成事業の概要について解説します。

創業5年未満の企業が対象

東京都の「創業助成事業(創業助成金)」は、創業をサポートするための助成金制度で、東京都と東京都中小企業振興公社が連携して実施しています。東京都内での創業を予定している個人や法人を支援するもので、創業初期に必要な経費の一部を助成します。

特徴的なのは、多くの資金が必要でありながら資金調達が難しいケースが多い、創業から5年未満の事業者が対象である点です。新しいビジネスを立ち上げる際には、賃借料・広告費・従業員の人件費などのコストがかかりますが、創業助成事業を利用することで経費の一部を軽減し、事業の安定化と成長を図れます。

なお、助成を受けるためには、事業計画書の作成支援やセミナー・創業相談など、東京都が実施する創業支援事業の利用が条件となる点に注意が必要です。主たる事業所が東京都内にあることや、税金の滞納がないことなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

また、申請すれば誰でも助成金を受け取れるわけではなく、申請書類や面接による審査の上、助成金の交付が決定されます。詳細な条件については、以下の記事でも詳しく紹介していますので、参考にしてください。

関連記事:【2024】東京都の創業助成金とは?その他3つの助成制度も解説!

年2回の募集がある

東京都の創業助成事業は、年に2回募集が行われます。通常、募集期間は毎年4月と10月頃に設定されており、令和7年度第1回は、4月8日(火)〜4月17日(木)に予定されています。申請期間が10日間と短いため、申請を検討している方は早めの準備を心がけましょう。

助成金の申請には、必要書類を作成し、要項を満たす必要があるため、時間と労力がかかります。事前に募集要項を確認し、計画的に取り組むことが大切です。

また、創業助成事業の申請は一度きりではありません。初めての申請が不採用となった場合でも、その理由をもとに事業計画を見直し、創業から5年未満であれば再度チャレンジすることが可能です。

なお、令和7年度第1回より、「商店街起業・承継支援事業」と「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を除く他の創業関係の助成金や補助金を過去に受けたことがある方でも、創業助成事業と重複する経費でなければ申請可能とされています。

参考:創業助成事業 – サービス紹介|TOKYO創業ステーション

最大300万円(令和7年は最大400万円)で返済不要

東京都の創業助成事業の助成金額は、100万円以上最大300万円です。令和5年以降はさらに100万円が上乗せされており、令和7年1回目も最大400万円が支給されます。助成金であるため返済の必要もなく、創業初期の経費をサポートしてくれる心強い制度です。

助成率は対象経費の3分の2以内とされており、例えば300万円の経費に対して200万円が助成される計算になります。後払い方式で支給されるため、申請者はまず自身で経費を支出し、その後、実績報告を行った上で助成金を受け取る形になります。そのため、見積書や発注書など、支出した経費の証拠となる書類の保管が必要です。

東京都の創業助成事業の採択率は2割以下

最大400万円の助成金を返済不要で受け取れる点に魅力を感じる事業者も多いことから、創業助成事業の採択率は2割以下と、競争率が高い状況です。ここでは、過去の採択結果や東京都のその他補助金の採択率と比較し、東京都の創業助成事業の採択率について深堀りしていきます。

過去10年間の採択結果一覧

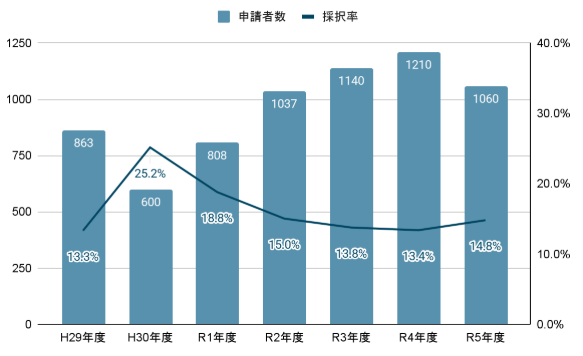

東京都の創業助成事業の採択率は2割以下という厳しい現実がありますが、過去10年間の採択結果を見てみると、その競争の激しさがよくわかります。以下は、最近10年間の採択結果の概要です。

H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |

申請者数 | – | – | 863 | 600 | 808 | 1,037 | 1,140 | 1,210 | 1,060 | 507 |

採択者数 | 90 | 100 | 115 | 151 | 152 | 156 | 157 | 162 | 157 | 108 |

採択率 | – | – | 13.3% | 25.2% | 18.8% | 15.0% | 13.8% | 13.4% | 14.8% | 21.3% |

※令和6年度は第1回のみの数値

年によって増減があるものの、令和2年度以降の申請者数はいずれも1,000名を超えており、その中で採択されるのはわずか約150名程度です。採択率は最低で13.3%、最高でも25.2%と、ほとんどの年度で15%前後にとどまっています。

このように、創業助成事業の採択は厳しい競争を経ることになります。しかし、助成金を受けられれば、創業初期の経費を大幅にカバーできるため、挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。

参考:「創業助成事業」過去の採択情報について|TOKYO創業ステーション

東京都の他の補助金と比較しても低い水準

東京都の創業助成事業の採択率が2割以下であるのは、他の補助金制度と比べても低い水準です。例えば、創業初期にも利用可能で人気の高い以下の補助金の採択率は、次の通りです。

- 「ものづくり補助金」:30~60%の間で推移

- 「事業再構築補助金」:申請枠にもよるが40%前後

- 「持続化補助金」:16回までの平均は約59.2%

「ものづくり補助金」は、中小企業が革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する制度です。具体的な採択率は公募回ごとに異なりますが、一般的には高い水準を保っています。

一方、「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の再構築を支援する制度であり、採択率は40%前後と高めです。小規模事業者が経営を見直し、持続的な経営を行うための「持続化補助金」も、平均で60%近くの採択率を誇っています。

これらの高い採択率と比較すると、東京都の創業助成事業の採択率は厳しいと感じるかもしれません。しかし、その分、助成金を受け取った際の支援内容は充実しており、創業初期の経費をカバーできます。

東京都の創業助成事業の採択率が低い理由

東京都の創業助成事業の採択率が、他の補助金と比較して低いのはなぜでしょうか。ここでは、考えられる主な理由を4つご紹介します。

助成金の予算が限られている

支給額が最大400万円と高額であるため、毎年多くの創業者が東京都の創業助成事業に応募しています。しかし、予算の限界があるため、すべての申請を受け入れることはできません。限られた予算の中で多くの申請を受けることで、競争が激化し、採択率が低くなるのです。

また、上限額の400万円で申請している事業者が大半であると予想されるため、限られた予算に対して頭数が少なくなっていることも採択率を下げている要因と考えられます。このあたりは、申請額が上限に達しない申請も多い「ものづくり補助金」とは異なる点です。

予算は毎年度一定額に決められており、これは前年の予算を踏襲する形が多いです。そのため、申請者数が多い年度には特に採択率が低くなる傾向があります。

しかし、令和6年11月の東京都の予算要求によれば、令和7年度の予算については、前年比1.7倍に増加となる予算が計上されています。前年度の予算が52.9億円であったのに対し、今年度は90.4億円に増加する見込みで、採択率の向上が期待されます。

申請者数が多い(特に令和2年以降に増えている)

コロナ禍以降、補助金・助成金全般の申請件数が増加傾向にあります。その影響は、特に創業初期を対象にしている創業助成事業にも顕著に表れており、令和2年度には申請者数が1,037件に達し、その後も増加傾向が続いています。

助成金の採択率はおおむね13〜15%の間で推移しており、その他の補助金と比較しても厳しい状況です。今後もこの水準は維持されるとみられ、採択されるためには入念な準備が不可欠となります。

申請要件が細かく審査基準が厳しい

東京都の創業助成事業を受けるためには、さまざまな条件を満たす必要があり、これが申請者にとってハードルとなっています。

まず、申請要件として創業支援事業の利用が必要です。東京都が認可する創業支援事業には、事業計画書の作成支援やセミナー、創業相談などが含まれますが、これらを利用するためには時間と手間がかかります。さらに、利用したことを証明する書類の提出も求められるため、事前の準備が重要です。

また、審査基準も厳しく設定されています。書類審査では、事業の具体的な内容や適切な価格設定、実施時期や場所の説明が求められます。さらに、面接審査も行われ、事業計画の実現可能性や競合との差別化、社会へのインパクトなどが評価対象です。しっかりと準備しない限り、助成金を受け取ることは難しいでしょう。

専門家のサポートを受けていない事業者が多い

創業助成事業の申請を自身で行う事業者も多いですが、申請には手間と時間がかかり、専門的な知識も必要です。そのため、専門家のサポートを受けていない場合、申請書類の完成度が低く、採択率が低くなってしまうことも考えられます。

専門家に申請サポートを依頼するメリットは、申請要件を満たしているか事前に確認でき、事業計画のブラッシュアップも可能である点です。また、助成金の申請に必要な書類を整える手助けをしてくれ、手間と時間を大幅に削減できます。申請期限に間に合わせるための管理も行ってくれるため、申請の成功率も高まるでしょう。

事業計画書の作成も重要です。専門家のサポートを受けることで、事業計画の具体性や実現可能性が向上し、審査基準をクリアする確率が上がります。また、助成金を受け取った後、持続的な経営を行うためのサポートを受けることも可能です。

東京都の創業助成事業に採択されるポイント

狭き門を突破するためには、入念な準備が必要です。ここでは、採択率が低い東京都の創業助成事業に採択されるポイントをご紹介します。

早めに準備開始し様式や提出期限を遵守する

書類の作成には時間と労力がかかるため、事前に計画を立てて取り組むことが大切です。特に、東京都と公社が実施する創業支援事業を利用する必要があり、これには最短でも2か月以上かかります。

申請には、平均でおよそ9か月の準備期間が必要です。面接審査も実施されるため、補助金や助成金の中でも最も準備期間が長い部類に入ります。募集のタイミングは半年に一度しかないため、再チャレンジを考えている場合には、一年を超える期間を準備に費やすことも珍しくありません。

また、申請書は指定された様式で提出する必要があります。様式違反や提出遅延は申請の不採用につながるため、フォーマットを確認し、不備なく作成することが大前提です。また、提出期限も厳守しなければならず、1日でも遅れると一切受け付けてもらえません。

明確な事業計画書を作成する

事業計画書の作成では、「なぜ今この事業を始めるのか」「どのように収益を上げるのか」を明確に説明しなければなりません。また、競合他社との差別化や、自社の強みと弱みを分析し、これらをどのように活かしていくかを示すことも大切です。

審査員があなたのビジネスの全体像を理解し、成功の可能性を評価できるように、詳細な情報を盛り込むことが重要です。令和7年度の審査における主な視点には、以下の8項目が挙げられています。

- 製品・商品・サービス内容の完成度

具体的な内容・適切な価格設定・実施する時期や場所等について説明できているか

- 問題意識・潜在力の明確さ

創業によって解決可能な社会課題・経営理念・ビジョンが明確になっているか

事業に活かせる自分の強み・弱みと、その補強方法が明確になっているか

- 対象市場に対する理解度・適応性

想定顧客が明確になっているか

対象市場の規模・特徴・成長性を的確に把握しているか

競合他社との差別化・優位性が明確になっているか

- 事業の実現性

収益獲得の仕組みが適正であるか

製品・商品・サービスの製造・調達ルートが的確に設定されているか

販売戦略が的確であるか

想定されるリスクとその回避方法が検討されているか

- 助成金の活用方法の有効性

事業への助成金の活用方法が事業の拡充等に効果的であるか

- スケジュール・経営見通しの妥当性

経営計画・経営見通しが実現の見込める内容であるか

- 資金調達の妥当性

助成対象期間中に必要な資金調達が見込めるか

助成金の交付がない場合でも、事業継続が可能な収支計画であるか

- 申請経費の妥当性

事業計画に必要な経費が計上され、販売計画や経営収支と連動しているか

これらの指標に基づいて、事業の実現可能性や社会へのインパクト、競合との差別化と優位性を文章化することがポイントです。過去の採択事例を見ると、前職の経験から得た知識やスキルを活かし、具体的な課題に取り組む事業者が多く採択されています。

書類審査に加えて面接審査も行われるため、計画書の内容をしっかりと伝える準備が必要です。リハーサルを重ねて自信を持って臨み、実現可能性の高さをPRすることで、採択のチャンスを高めましょう。

参考:令和 7 年度 第 1 回創業助成事業 【募集要項】 |TOKYO創業ステーション

ビジネスを成功させる意欲を伝える

創業助成金では、申請者自身の意欲や情熱も評価ポイントとなります。審査員は、ビジネスのアイデアだけでなく、事業を成功させるための強い意欲と決意を評価します。

まず、ビジネスを始めたい動機や背景を明確に説明しましょう。達成したい目標やビジョンを具体的に示し、「どのように行動計画を立てているか」「自身の経験やスキルをどのように活かすのか」を強調することがポイントです。

情熱と意欲を持ってビジネスに取り組む姿勢を強くアピールすることで、審査員に「支援する価値がある」と感じてもらいやすくなります。

地域社会の貢献につながることをアピールする

創業助成事業は東京都の事業であるため、地域経済の活性化や雇用創出につながるビジネスが高く評価されます。「地域の課題解決にどのように取り組むのか」「新たな雇用機会を創出する計画があるか」を明確に示しましょう。

また、地域社会に提供する価値や、どのような形で経済の活性化に貢献するかを具体的に説明します。自分のビジネスが地域社会に貢献する価値があることをわかりやすく伝えることがポイントです。

助成金申請に強い専門家のサポートを受ける

東京都の創業助成金を申請する際、助成金の申請に強い専門家のサポートを受けることが有効です。行政書士や税理士などの専門家は、申請書の作成や事業計画のブラッシュアップにおいて豊富な経験を持っており、申請の成功率を大幅に高めます。

東京都や商工会議所のセミナーも役立ちますが、民間の専門家の方が個別に対応してくれるため、より具体的なアドバイスを得られます。事業の成功に向けて、ぜひ専門家のサポートを活用してみてください。

東京都で創業する人におすすめ補助金・助成金

東京都で創業を考える方にとって、創業助成事業以外にも多くの補助金・助成金があります。ここでは、特におすすめの4つの制度についてご紹介します。

若手・女性リーダー応援プログラム助成事業

「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」は、女性や39歳以下の男性が対象となる助成金制度です。都内の商店街で新たに開業する際に、店舗の新装・改装・設備導入に必要な経費の一部が助成されます。空きテナントを有効活用し、地域経済の活性化や雇用を増やすことが主な目的です。

助成率は工事費や設備購入費で4分の3(最大400万円)、店舗テナント料は1年目に最大180万円(月額15万円)が助成されます。

申請者数は年間で100件前後と比較的少ないものの、過去3年間の平均採択率は13.8%で、令和6年の採択率は14.6%でした。競争は厳しいですが、女性や若手の男性にとって価値のある助成制度と言えます。

参考:事業内容 | 都内商店街での開業助成金 東京都中小企業振興公社

関連記事:女性起業家が受けられる融資は?創業時に使える助成金や補助金まとめ

女性・若者・シニア創業サポート事業2.0

「女性・若者・シニア創業サポート事業2.0」は、都内において創業を目指す女性や39歳以下の若者、そして55歳以上のシニアを対象にした助成制度です。女性の豊かな感性、若者の斬新なアイデア、シニアの豊富な経験を活かし、地域社会に貢献する創業の推進を主な目的としています。

融資条件として、融資限度額は1,500万円(女性は2,000万円)で固定金利1%以内、返済期間は10年以内(うち据置期間は3年以内)です。法人の場合は代表者が保証人となりますが、個人事業主は保証人が不要となります。

また、経営サポートとして、融資前の事業計画アドバイス・融資実行日から最大5年間の経営アドバイス・決算書作成アドバイスも受けられます。

関連記事:女性が東京都で起業時に活用できる融資・助成金・経営サポート解説!

商店街起業・承継支援事業

「商店街起業・承継支援事業」は、東京都内の商店街での開業・事業継承・多角化を支援する制度です。商店街での新たなビジネスチャンスを創出し、地域経済の活性化を目指しています。

具体的には、工事費・設備購入費は助成率3分の2で最大250万円、実務研修受講費は3分の2で最大6万円、店舗テナント料は1年目最大180万円(月額15万円)、2年目最大144万円(月額12万円)が助成されます。年齢や性別の制限なく申請でき、「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」との併願も可能です。

関連記事:【2024】飲食店開業で申請できる5つの補助金は?助成金も解説!

日本政策金融公庫「新規開業資金(新企業育成貸付)」

日本政策金融公庫の「新規開業資金(新企業育成貸付)」は、これから事業を始める方や事業開始後7年以内の方を対象に、設備資金や運転資金を支援する制度です。融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)で、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金は7年以内と柔軟な返済計画が組めます。

利率は基準利率(1.03%〜2.95%)で、特定の条件を満たす場合には特別利率(0.30%〜2.55%)が適用されることもあります。また、担保や保証人については相談が可能です。事業開始に必要な設備費用や、事業の運転に必要な資金をカバーできるため、スタートアップ企業にとって大きな助けとなります。

関連記事:新創業融資制度とは?日本政策金融公庫が提供する融資について解説!

東京都で創業するなら融資成功率90%以上の「小谷野税理士法人」にご相談を

本記事では、東京都の創業助成金の採択率が13%~21%程度で推移している理由や、採択されるためのポイントを解説しました。助成金の中でも採択率の低い東京都の創業助成制度では、事前にしっかり準備することが大切です。他の補助金・助成金制度を活用することも視野に入れながら、自身のビジネスに合った資金調達方法を考えましょう。

補助金や助成金の申請を成功させるためには、専門家のサポートが有効です。小谷野税理士法人は、融資成功率90%以上、補助金成功率80%以上と高い支援成功率を誇ります。国に認定された支援機関であるため、私たち「小谷野税理士法人」にお気軽にご相談ください。