現代社会では、仕事においても多様性が重視されています。個人事業主とフリーランスは、どちらも企業などに雇われることなく、自分のスキルや専門知識を活かして働くというところが共通点です。しかし、この二つはしばしば混同されることがあるものの、実際には明確な違いがあります。そこで今回は、個人事業主とフリーランスの違いについて、特に収入・税金、そして働き方に着目し説明しましょう。

目次

個人事業主とフリーランスの違い

個人事業主とフリーランスは、具体的にどのような点が異なるのでしょう。それぞれの特徴を、自営業や法人との違いも含めて説明します。

個人事業主になるためには開業届が必要

個人事業主とフリーランスの違いは、税務署に開業届を提出しているかどうかです。

たとえフリーランスと同じ仕事をしていたとしても、税務署に開業届の提出すれば、その時点から個人事業主です。

開業届とは、「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称で、開業だけでなく、個人事業を廃業する際にも同じ用紙が用いられます。

開業届は、主に税金面に対する届け出であるため、仕事場となる事業所の所在地を納税地にできます。

また、開業届には屋号の欄も設けられています。屋号は、個人事業にとっての会社名のようなもので、事業の名称です。

ただし、屋号には、○○会社・○○法人などの法人と勘違いさせる名称や、すでに商標登録されている言葉は使用できないため注意しましょう。

フリーランスは働き方を表した言葉

フリーランスとは、会社や企業に所属することなく、個人で仕事を請け負う働き方を指した言葉です。

フリーランスが個人事業主として働き始めるには、税務署に開業届を提出しなければなりません。

ただし、開業届を提出しなくても罰金が科されることはないため、フリーランスのまま仕事をし続けることは可能です。

自営業や法人との違い

自営業は働き方を、法人は法律で認められている組織を指します。

フリーランスという言葉も同じように働き方を示す言葉ですが、一般的に、店舗を経営する自営業をフリーランスとは呼びません。

また、自営業と聞くと、個人で店舗を構えている個人事業主のイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。

しかし、法的に定められている呼び名ではないため、法人であっても自営業と名乗るケースもあり、線引きは曖昧です。

ただし、個人事業主が法人化を進める場合は、法律に則って法務局に登記を申請し、それから会社設立をしなければなりません。

また、個人事業主やフリーランスには所得税が課せられますが、会社や企業など法人の場合は、法人税の納税義務が発生します。

関連記事:フリーランスの税金がやばい?課せられる税金の種類や節税方法を解説

個人事業主とフリーランスの年収と税金の違い

個人事業主とフリーランスでは、年収と税金にどのような違いがあるのでしょう。それぞれの平均年収や確定申告方法の違いを説明します。

個人事業主とフリーランスそれぞれの平均年収

個人事業主とフリーランスの平均年収を比較すると、個人事業主のほうがフリーランスよりも年収の高い傾向が見られます。

業種ごとに年収の金額は異なるものの、全体の平均額は次の通りです。

平均年収(平均所得) | |

個人事業主 | 所得500万~1,000万円 |

フリーランス | 年収200万~400万円 |

上記は、平均年収として扱っていますが、実際は平均の事業所得と年収を表したものです。

年収とは、年間に得た売上から経費を差し引く前の状態を指します。一方の所得は、その年収から経費を差し引いたものです。

データからは、経費を差し引かれたあとであっても、個人事業主のほうがフリーランスよりも平均年収は高い傾向であることが分かります。

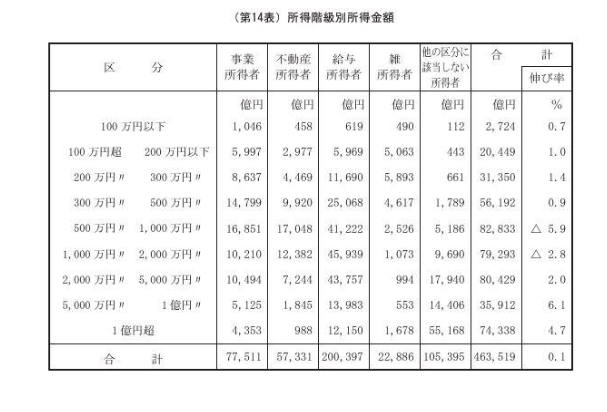

また、国税庁が令和4年に公開している標本調査結果によれば、事業所得者(個人事業主)の所得金額は、500万円~1,000万円の区分と僅差で、300万円から500万円の区分も多くを占めるのです。

そのため、個人事業主の場合は、300万円~1,000万円の区分が、全体の30%以上に上るという結果が出ています。

出典:標本調査結果|国税庁

一方、フリーランス協会が公開しているフリーランス白書2024では、平均年収200万円から400万円の場合が26.8%と最も多く、4分の1以上を占めます。

次いで200万年未満、400万円から600万円と続いているのです。

これらから経費を除くと、算出されるフリーランスの所得はさらに下がるでしょう。

参考:【プレスリリース】フリーランスの実態・ホンネが丸わかり〜「フリーランス白書2024」を発表〜 | フリーランス協会ニュース

関連記事:フリーランスと源泉徴収|対象となる報酬の種類や計算方法、注意点を解説

確定申告が必要な所得額と青色申告・白色申告の違い

個人事業主やフリーランスは、収入から経費を差し引いた所得金額が48万円以下の場合、確定申告の義務はないでしょう。

これは、確定申告で受けられる基礎控除が、480,000円であり、所得から差し引くと0円以下になるためです。

しかし、上記に該当しない個人事業主やフリーランスには、毎年の確定申告が義務付けられています。

また、給与以外に収入を得ている場合は副業と見なされ、その事業による所得が200,000円超であれば、やはり確定申告が必要です。

確定申告をする際には、青色申告と白色申告のどちらかから選ばなくてはなりません。

開業届を提出しないまま青色申告を行っても罰則などはありませんが、原則的に、個人事業主として開業後に青色申告を行います。

その際は、事前に税務署へと青色申告承認申請書の提出してから、確定申告書を作成しましょう。

青色申告承認申請は、確定申告と同じタイミングで行っても間に合いません。開業届と同時に青色申告承認申請書を提出するとスムーズに確定申告を行えます。

青色申告と白色申告の違いは次の通りです。

青色申告 | 白色申告 | ||||

650,000円控除 | 550,000円控除 | 100,000円控除 | |||

事前申請 | 青色申告承認申請書 | 必要なし | |||

対象 | 事業所得・不動産所得・山林所得がある場合 青色申告の承認を受けた場合 | 青色申告の承認を受けていない場合 | |||

記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 | 単式簿記 | ||

確定申告の必要書類 | 確定申告書 青色申告決算書 | 確定申告書 | |||

青色申告を申請することで受けられる青色申告特別控除は、適用条件により650,000円・550,000円・100,000円に控除額が分かれています。

550,000円控除の適用を受けるためには、次の条件をすべて満たさなくてはなりません。

- 事業所得、もしくは不動産所得を生む事業を営んでいる

- ①の所得にかかる取引を複式簿記で記帳している

- ②の記帳に基づき、貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付する

さらに、650,000円控除を受けるためには上記に加え、e-Taxによる確定申告、もしくは仕訳帳と総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていることも条件です。

55万円控除と65万円控除の条件を満たしていない個人事業主は、青色申告にて、10万円控除の適用のみを受けられます。

記帳方法には複式簿記と単式簿記があります。

複式簿記は、取引の原因を借方に、結果を貸方に分類して記録します。複式簿記はその記帳方法が複雑なため、簿記の専門知識が求められます。

一方の単式簿記は収入と支出のみを記入する方法で、例えば家計簿やおこづかい帳なども該当します。

各所得については次の項目で詳しく説明します。

事業所得・給与所得・雑所得の違い

10種類に分類される所得のうち、個人事業主やフリーランスの場合は、事業所得・給与所得・雑所得のいずれかが該当します。

開業した個人事業主が青色申告を活用できるのは、このうちの事業所得です。

フリーランスの場合も基本的には事業所得での申請ですが、もしも副業である場合には、雑所得として確定申告をすることになるでしょう。

事業所得 |

|

給与所得 |

|

雑所得 |

|

副業としてフリーランスの仕事をしていて、本業である会社や企業からの給料がある場合は、副業と給料を合計して確定申告します。

関連記事:個人事業主でやめた方がいい年収って?知っておきたい目安と税金の計算方法

個人事業主として働くことのメリット

個人事業主として働くことにより得られるメリットは、費用や税金に関する事柄が多くを占めています。

メリットの詳しい内容を説明しましょう。

初期投資を抑えた開業ができる

業種によって差はありますが、個人事業主は法人よりも初期投資を抑えて事業をおこせます。

会社設立のように煩雑な手続きも不要で、開業届を提出するときに費用も発生しません。

また、新たな事業を追加したり、ほかの事業に変更したり、廃止する際も法人に比べて簡単に実行できます。

節税効果の高い青色申告特別控除を利用可能

原則的には、事業を開始するために開業届や青色申告承認申請書を提出し、個人事業主となることで青色申告特別控除を利用できます。

前述の条件を満たせば、最大650,000円の所得控除を受けられることから、高い節税効果が見込めます。

また、青色申告は、赤字を3年にわたって繰り越せるのがメリットです。これにより、翌年以降の利益から赤字分を差し引けるため、黒字の際にも税金を抑えられます。

家族への給与を経費計上できる可能性がある

個人事業主の場合、事業専従者に支給した給与を経費計上できます。事業専従者とは、個人事業主の事業に従事している配偶者や子供など、生計を共にする親族を指します。

原則的には、この事業専従者に支払われる給与は、経費計上できません。しかし、青色事業専従者給与の要件を満たすことで、全額を経費として扱えます。

要件は次の通りです。

- 青色申告を行う個人事業主と生計を共にしている配偶者や親族

- その年の12月31日時点で15歳以上

- その年を通じて6ヵ月を超える期間、一定の場合は事業に従事できる期間の2分の1を超える期間、青色申告を行う個人事業主の事業に従事している

上記の要件での注意すべきなのは、たとえ15歳以上であっても、高校生や大学生などの子供は青色事業専従者の要件に該当しない点です。

夏休や冬休みを利用して事業に従事していたとしても、要件の6ヵ月を超える期間には当てはまりません。

また、配偶者や親族に支給する給与が適切な金額であることも、青色事業専従者として認められる要件です。

もしも税務署から適切な給与額ではないと指摘されると、青色事業専従者給与が認められない可能性があります。

さらには、これらの要件を満たしているだけでは、青色事業専従者給与の経費計上はできません。必ず管轄の税務署へと、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しましょう。

提出期限は、青色事業専従者給与額を経費計上する事業年度の3月15日です。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

屋号付き口座が開設可能

個人事業主として開業すると、屋号付き口座を開設できます。

フリーランスでも屋号を名乗ることはできますが、屋号付きの銀行口座を開設するためには、開業届の控えを金融機関に提示する必要があります。

屋号を使って実際に事業を営んでいるという証明をするためです。

屋号付き口座を持っていると、個人名義ではなく、事業名の銀行口座を取引や支払い時に利用できます。

事業で個人名義の銀行口座を使うより、取引先からの信用を集めやすいことが屋号付き口座のメリットです。

フリーランスとして働くことのメリット

フリーランスとして働くことには、やりがいや心の余裕につながるようなメリットが多く見られます。個人事業主のメリットと比較してみましょう。

白色申告だと確定申告がシンプルにできる

フリーランスが白色申告で確定申告すると、青色申告ほど手続きが複雑ではないことから、納税までシンプルに進められます。

青色申告のような事前申請も不要です。

ただし、青色申告のような税制上の優遇措置は得られません。

そのため、収入が増えてきたら個人事業主として開業し、青色申告に切り替えるという方法もあります。

好きな仕事を収入源にできる

好きな仕事で収入を得られるのもフリーランスの魅力です。

趣味で行っていたアクセサリー作りや動画配信が本業の収入となったり、会社勤めしながら副業としてカメラマンや投資家として活動できたりもします。

仕事を選べるためにモチベーションを保ったままで、やりがいや達成感を得られるでしょう。

時間や場所に縛られることなく働ける

フリーランスは多くの場合、時間や場所に束縛されません。業務内容によっては、在宅での仕事も可能です。

また、スケジュールも自分で組めるため、休みたいときにいつでも休めます。業種によっては家事育児と両立させやすいと言えるでしょう。

仕事上で人間関係のトラブルが少ない

フリーランスは、人間関係のトラブルが少ないのもメリットです。一人で仕事をする業種が、数多く存在します。

そのため、人付き合いや接客に対し、特にストレスを強く感じるような場合にはフリーランスが向いているでしょう。

業種としては、プログラマーやエンジニア、WebデザイナーやWebライター、ネットショップの運営などが挙げられます。

また、逆に人とのコミュニケーションを積極的に取りたい場合、ヘアメイクやインストラクターなどの接客業がおすすめです。

関連記事:個人事業主はなんでも経費にできる?注意すべき5つのポイントも解説

個人事業主やフリーランスとして働くことのデメリット

個人事業主やフリーランスには、メリットだけでなくデメリットもあります。共通のデメリットを含め、仕事に就く際はしっかりと把握しておきましょう。

個人事業主は法人よりも融資を受けにくい傾向がある

個人事業主は法人に比べて融資を受けにくいと言われています。

法人の場合は、会社を設立するために法務局で登記を行い、資本金を用意しなければなりません。

一方、個人事業主は開業届を提出するだけで簡単に仕事を始められ、初期投資も少ないのがメリットですが、法人よりも信用度は低い傾向です。

個人事業主が金融機関からの融資を考える場合は、事業資金の銀行口座と個人口座をしっかりと分け、正確な経理を行うことで評価が上がる可能性があります。

フリーランスは収入が安定しない場合がある

フリーランスのデメリットとしては、収入の不安定さが挙げられます。

会社の従業員のように固定給ではないため、毎月の収入額は保証されておらず、取引数や仕事内容によって変動しやすいのです。

そのため、クライアントとの契約が突然打ち切られると、とたんに収入源を断たれるリスクがあります。

また、その逆に、フリーランスは収入が急激に上がる可能性を持つ職業です。

前述したように、平均年収は個人事業主に比べて低いですが、フリーランスの中には年間で1,000万円以上の収入を得ているケースが1割以上存在します。

例えば、動画配信が人気になったり、投資で成功したりした場合、収入が一気に増えることもあるでしょう。

その際は開業届を提出して個人事業主に変わったり、法人化して会社を設立するなど、税金対策が必要です。

個人事業主もフリーランスも利益が増えると税負担が重くなる

個人事業主やフリーランスは、売り上げが伸び、利益が増えるほどに税金の負担が重くなります。

これは、個人事業主やフリーランスの納付する所得税が、累進課税制度に属しているためです。累進課税とは、所得が高いほど税率も上がる制度です。

現在の所得税は、所得金額が900万円未満で税率23%ですが、900万円以上になると33%の税率がかかります。

対して、会社や企業が支払う法人税の場合、資本金が1億円以下の法人であれば、年間800万円以上からは固定され、一律23.2%です。

こうしたことから、個人事業主やフリーランスを問わず、所得が増えて年間800万円以上に届きそうな場合には、それ以前に法人化したほうが税金を抑えられるでしょう。

個人事業主とフリーランスの税金については税理士に相談を!

収入・税金・働き方など、さまざまな観点から個人事業主とフリーランスの違いを比較してみました。メリット・デメリットを含めて参考にし、自分に合っている働き方を選んでみてください。

また、フリーランスの収入が増えてきたときや、個人事業主の青色申告や節税、法人化を目指す際などには、税理士への相談がおすすめです。

私たち小谷野税理士法人では、個人・法人を問わず、確定申告の代行から会社設立サービスまで、幅広い対応をしています。

まずはお気軽にご相談ください。